|

|

|

|

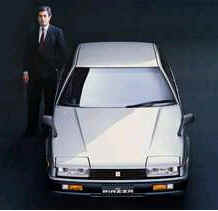

「私のデザイン理念の集大成、ISUZUピアッツァ。

-この車は、純粋に時代のイメージリーダーカーとして発想した」

(最初期カタログ (PC-2079) '81.5より)

|

「いすゞはピアッツァに賭けている」。岡本社長(当時)の力強いあいさつの下、1981年5月13日、東京・新宿の京王プラザホテルで、いすゞ・ピアッツァは正式発表された(「いすゞピアッツァのすべて」)。デザイナーは、117クーペと同じジョルジェット・ジウジアーロである。「ピアッツァでめざしたものは、快適な居住性、すぐれた空力性、スポーティさ、そして経済性です。この4つの高度な融合こそが、80年代から90年への車であると深く確信しています」(最初期カタログPC-2079)と、彼渾身の作品である。

発表後、各地のディーラーで特別内覧会が行われたが、その気合の入りようは、連日業界紙の「日刊自動車新聞」で伝えられている。例えば、兵庫いすゞモーターで行われた150人を集めた内覧会では、ピアッツァは「1990年のクルマ」と紹介された(「日刊自動車新聞」

1981.5.18)。また、仙台いすゞモーターは、販売力強化のため4営業所にコンパニオンを置いた(「日刊自動車新聞」 1981.5.20)。

いすゞ自動車によるピアッツァのPRは「いささか居直った方法」で行われた。目標はトラックのいすゞのイメージから総合自動車メーカーのイメージへの脱皮である。正式発表時には、役員、宣伝広報担当者を総動員して全国八主要都市で同時発表会を行った。参考カタログの印刷部数は約百万部に達した。発表会場にデザイナー(ジウジアーロ)をイタリアから呼んだり、新進のジャズシンガー(阿川泰子)を使い、イメージソングも作られた(「日経産業新聞」

1981.9.7)。

ピアッツァは、6月6日に販売開始された。販売の出足は好調で、6月下旬の段階で約5千台の受注した(その時点での登録台数は1,356台)。当初、DOHCエンジン塔載車見込みは60%と予想していたが、XEとXFのDOHCエンジンを搭載した高級グレードに注文が集中し、受注の約85%を占めた(東京、大阪、名古屋等の大都市部では売れ行きを伸ばしたが、九州や北海道では売れ行きが鈍かった)。このため、ユーザーの需要構造に対応した生産体制を取る事となった。販売目標台数は月販3,000台以上だが、当初目標を超えることが確実となった(「日経産業新聞」 1981.6.25)。*「いすゞ・ピアッツァのすべて」では、DOHC対SOHCの生産体制は50%50%となっていた。

■ 5月から7月までの受注状況

| 1981年 |

受注 |

登録 |

受注残 |

| 5月 |

1,363 |

158 |

1,205 |

| 6月 |

3,645 |

2,212 |

2,368 |

| 7月22日まで |

1,912 |

903 |

3,377 |

「日刊自動車新聞」 1981.7.30 |

こうして華々しく売り出されたピアッツァであるが、発表当初から既に不安視されていた点が幾つかある。

① 基本設計が古いというハンディ (サスペンションとエンジン) (「Car

& Driver」 1981.8)

② 2ボックス・ハッチバックが市場に抵抗感なく受け入れられるか (「いすゞピアッツァのすべて」)

③ トレッドの狭さ (「Car Styling」 No. 35

(Summer 1981))

以上3つである。当時の雑誌にはこれらの問題は杞憂に終わるだろう、と断って書かれていたが、その後のピアッツァの歴史がこれらとの戦いになるとは、当時は誰も思いもよらなかった。また、現在では洒落にならない話しになるが、当時の岡本社長のインタビューに「うちは何もしゃべらないのに、新聞は何やかといすゞについて書き立てる。ところが、後で事実は新聞の書いている通りになってしまう」(「日本経済新聞」

1981.5.14朝刊)とある。いすゞやピアッツァの未来を暗示する言葉?。

ピアッツァの展示会は人気を呼び、各地で多数の顧客を動員した。6月6~7日の「新発売展示試乗会」では来場者43万人(契約台数は1,370台)で、都内52会場には約25,600人(契約は154台)、7月4~5日のアンコール展示試乗会には13万人が来場したという。当時の「Car

Graphic」誌1981年8月号には、「ひょっとすると、ピアッツァは当のいすゞ自身が目が回すほどのヒットになるのではないだろうか」の予想通りになるかのように思えたが、契約は200台にしかすぎなかった。そのことに対し、いすゞは、「若い年齢層の来場者が多く、来場者の多さがそのまま契約につながらなかった」と分析している(「日経産業新聞」

1981.7.9)。また、後に『いすゞ自動車50年史』では、「(来場者の多さが)必ずしも実需には結びつかなかった」と回顧されている。

あまり関係ない話しだが、プロ野球オールスター第1戦のMVPである南海ホークスの藤原選手にはピアッツァXEが賞品として大阪球場前で贈られた(「日刊自動車新聞」 1981.8.20)。うーん、太っ腹!。

1981年の12月になると、月産3,000台以上の販売目標を達成できないピアッツァに対し(一番売れたのは1981年6月の2,212台、後は1,000台前後、厳密に言うとこの数字は新車登録台数です)、早くも厳しい評価が突きつけられている。これは、「日経産業新聞」の1981.12.8に掲載されたものだが、その部分を抜き出してみよう。

| [不調組] いすゞ自動車が主力車種「117クーペ」の後継車として発売した「ピアッツァ」は、予想外の販売不振に陥っている。販売不振の原因について、他メーカーやユーザーは「スタイルが日本人には受けない」と指摘する。ピアッツァは著名なカーデザイナー、ジウジアーロがデザインしたものだが、「曲線を基調に前方に大きく傾斜した独特のスタイルは欧州の街中でこそ似合うが、日本人にはあまりナウすぎたのかも」。日本ではピアッツァのような欧風スタイルの車を受け入れる土壌がまだ育っていないようだ。 |

ピアッツァの出現は、日本人にとってはまだ早すぎたのだろうか。蛇足だが、「1981-82年第2回日本カー・オブ・ザ・イヤー」は、トヨタ・ソアラが308点を獲得し受賞したが、ピアッツァは、シティ(297点)、スカイライン(186点)に次いで第4位(153点)だった(「日経産業新聞」

1981.12.24)。その代わりでもないが、三本和彦氏が司会を務めるテレビ番組「新車情報'81」の大賞をピアッツァが得た(個人的にはこちらの方が取るの難しいのではないだろうか)。

ピアッツァにはデビュー当時、フェンダーミラーがついていた。ドアミラーの関連記事については、当時商品第2企画部長Tさんのインタビューがある。そこには、「ドアミラーは特に我々も一生懸命運輸省にかけあいましたが運輸省としてもまだドアミラーの良し悪しの基準が出来ていないので少し待ってくれ、ということでした。でも近いうちになんとかなりそうです」 (CARトップ1981年6月号)

|